Mesero, salonero, camarero, mozo, mesonero… Diferentes nombres según el país para una misma profesión en los restaurantes. Pero este artículo no es para regular ni discernir cuál debe ser el más apropiado. Dejemos ese tema a los académicos. La verdadera razón de esta plática es darle el valor justo a un oficio, más que a un término.

Heriberto, un mesero de los años 70 de mi pueblo natal, nos recibía en la puerta del restaurante con un saludo cordial y respetuoso, como un miembro más de la familia que nos extrañaba cuando la visita se espaciaba. A pesar de sus años, caminaba ligero y erguido. Y nos llevaba alegremente hacia una mesa impecable. Además de la pulcritud de los manteles y servilletas, la cristalería brillaba, sin faltar ni uno de los cubiertos necesarios.

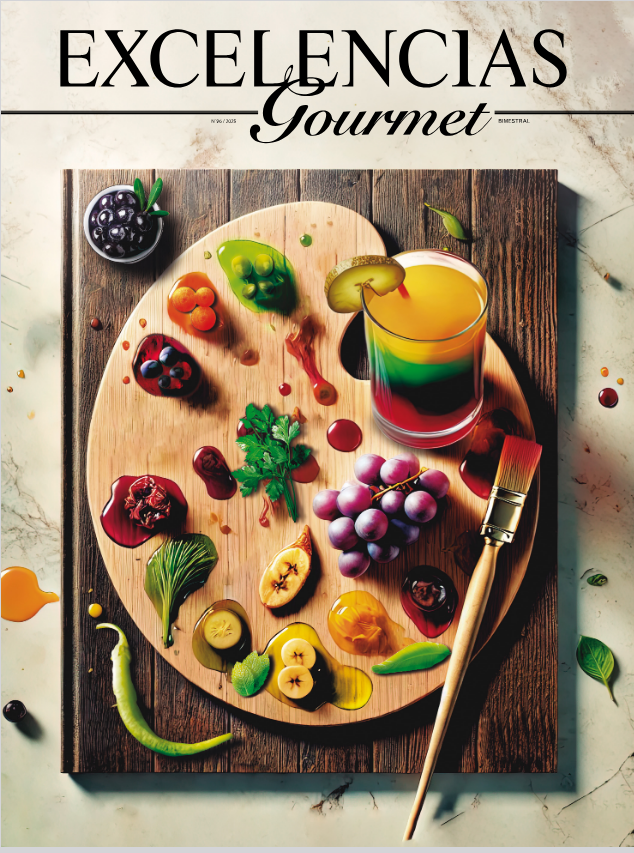

Nos entregaba el menú con un orgullo proverbial. Cualquiera de los platos en carta podían ser degustados sin temor a que estuvieran agotados. Y la lectura no terminaba sin tener en mesa la primera bebida, iniciándonos ya en su festín gastronómico.

No había plato sabroso si Heriberto no lo describía. Era como si le faltara un ingrediente principal. Lo detallaba de tal manera que enriquecía la misma obra del cocinero de turno. Tanto amor ponía en la descripción, que ya se degustaba el plato sin aun estar en mesa.

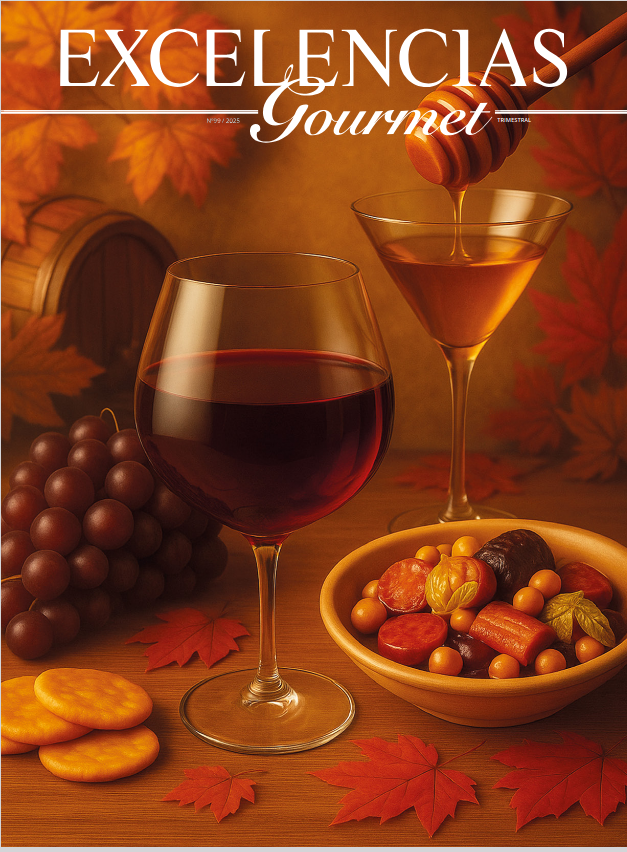

Hacía del despinado, el deshuesado o el trinchado todo un espectáculo. Y en el servicio de vino era ágil y elegante. Seguro no conocía todas las normas de un especialista pero nos recomendaba un vino, pues lo consideraba parte de la cultura del buen comer.

Hablaba pausado, claro y en voz baja, con un lenguaje positivo que convertía cualquier inexactitud gastronómica en un detalle insignificante. Aparecía esporádicamente en mesa, pero siempre estaba en el momento oportuno. Y organizaba la sobremesa como colofón digno de cada visita. Al final, nos despedía en la puerta con su frase habitual: “Fue un placer atenderlos”.

Heriberto, el mesero, era la imagen del restaurante. Su servicio impecable demostraba toda su pasión por el oficio. Era el principal representante del cocinero y mejor promotor del lugar. Nos hacía sentir importantes en su territorio haciéndonos repetir la experiencia gastronómica constantemente.

La vida nos alejó del terruño alrededor de veinte años pero cuando se pudo volver, la añoranza y los recuerdos nos hicieron regresar a donde Heriberto.

El mismo local, ahora engalanado y lujoso, nos abría sus puertas. Nos recibió una hostess hermosa con sonrisa comprometida. Un maître con ataviado traje nos presentó un menú con platos de nombres poco ilustrativos creados por un acreditado chef. Diferentes camareros literalmente corrían constantemente a nuestra mesa preguntándonos donde poner cada plato.

No hubo sobremesa pero sí una abultada cuenta culminó la visita. La hostess, de nuevo con sonrisa de cuadro italiano famoso, pronunció la despedida: “Vuelvan pronto”.

Nuestra experiencia culinaria en el moderno restaurante, autocalificado gourmet, nos hizo sentir dentro de un lugar donde trabajaban personas y cargos importantes, pero nosotros, los clientes, no lo éramos. Personas con nombres propios que nunca volvimos a recordar.

Hace unos pocos días me encontré casualmente con un coterráneo de visita en mi ciudad. Hablamos del pueblo oriundo, su gente, los conocidos comunes y millones de recuerdos. Con verdadero agrado me habló también de un restaurante local donde comer bien era solo una parte del disfrute, pues la atención de todo su equipo convertía la visita en un momento placentero.

Acepté su sugerencia. Hoy regreso al mismo lugar. Hay platos sabrosos, bebida bien seleccionada y, sobre todo, servicio personalizado. Mi familia está de plácemes. Parte de la extendida sobremesa la ocupamos en este comentario. Al final, la misma despedida de treinta años atrás.

Volveremos, sin dudas, al mismo restaurante bautizado por nosotros: Donde Heriberto.